4 mins read

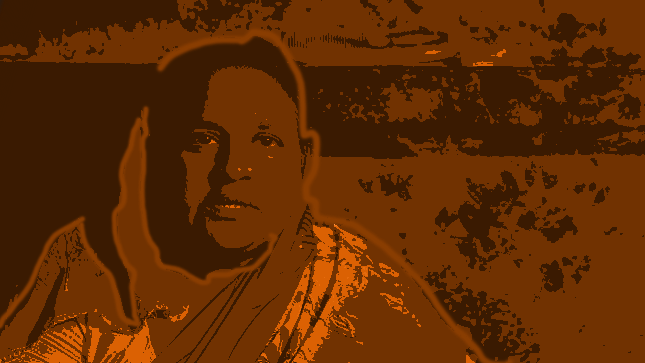

হীরা বেগম

আর সেবার বসন্তের মাঝামাঝিতেই সেই তীব্র গরমে আমের গুটিগুলো পুষ্ট হতে পারেনি তেমন। কতক ঝরে পড়েছিল কাজলা, বিনোদপুর, মেহেরচণ্ডী, শিরোইল আর বালিয়াপুকুরের ধুলোওড়া বালি-বালি মাটির উপরে, কতক গাছে গাছে ঝলসে গিয়েছিল। ঝলসে যাওয়া সেসব গুটি গাছের ডালেই দিব্যি কালো হয়ে কেমন বেগুনপোড়া রূপ নিয়ে লটকে ছিল। সে এমন গরম, সকাল বোঝা যেত না। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলত, রাজশাহীতে শুধু দুপুর আর রাত আছে, কোনো সকাল কিংবা বিকেল নেই। ভোরের আলো ধুলো-ধূসর আম, কাঁঠাল আর লিচুর প্রায় শুকিয়ে আসা পাতা ভেদ করে ঘরের কার্নিশ ছুঁতে না ছুঁতেই আর আলো থাকত না, তাতানো আগুন হয়ে যেত। হুড়োহুড়ি পড়ে যেত দরজা-জানালা বন্ধ করার। এটা যে শুধু সেবারই হয়েছিল রাজশাহীতে বিষয়টা নিশ্চয়ই এমন না, তবে সেবারের তীব্রতা আর বছরগুলোকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল বোধ করি। মাছ মরে মরে ভেসে উঠেছিল পুকুরে নদীতে। অনেক মাছের গায়ে ঘা। দুপুরে নেহাত জরুরি কাজ ছাড়া কেই-বা বের হতে চায়? রিকশাওয়ালাদের মুখে গামছা আর সাইকেল আরোহীদের সাদা কাপড়ে বাঁধা মুখ দেখে সৌদি আরবীয়দের পোশাক ডিজাইনের অনন্যতা নিয়ে সন্দেহ থাকে না। দুপুরে, খাঁ খাঁ দুপুরে, মাঝে মাঝে মিউনিসিপ্যালিটির বৈদ্যুতিক তারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাকদের অলস কা-কা ডাকা দুপুরে, মিউনিসিপ্যালিটির শানবাঁধানো পুকুরে ঘামাচি-ওঠা কালো কুচকুচে গায়ে সাদা খড়খড়ি ওঠা শিশুদের জলের মধ্যে হলা করা দুপুরে এসব কালো কালো হাড়-জিরজিরে শিশুদের মায়েদের বড় ব্যস্ততা। গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ার অনিবার্য সম্পর্ক কলস কাঁখে এদের দাঁড় করায় রাস্তার পাশের কলতলায়। ইলেকট্রিসিটি নেই তো রিজার্ভ ট্যাংক থেকে জল তোলার ব্যবস্থা নেই। জল তুলে দিতে হয় কাজের বাড়ির তিনতলা, দোতলা কখনোবা চারতলায়। এ এক জ্বালা ‘শালার মামুগের বউ-বিটিগুলান সব আইলসে হয়্যা গিলচে’ মামানীদের হাঁড়ির খবর এই জল তোলার ফাঁকে ফাঁকে তলায়-তলায়, এবাড়ি-ওবাড়ি দ্রুতই পৌঁছে যায়।

তো এহেন দুপুরেও নাহারকে বের হতে হয়েছে, তিন্নিদের বাড়ি পাহারা দিতে হবে রাত আটটা পর্যন্ত। খালাম্মার উৎকণ্ঠা মেশানো অনুরোধ না হলে নাকি ঘরের জানালা-দরজাসুদ্ধ চুরি হয়ে যাবে নতুন বুয়ার কল্যাণে। দিন-তিনেক আগে বুয়াকে দুই টুকরা মাছের পোঁটলাসহ হাতেনাতে ধরা হয়েছে কিন্তু সময় খারাপ, তিন্নি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে, আর চোর হলেও বুয়ার কাজ নাকি ভালো। কাজেই উপযুক্ত আরেকজন না পেয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া এই দুঃসময়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, খালাম্মা সতর্ক করে দিয়েছেন। বুয়া যদিও বেশি কথা বলে না; কিন্তু কয়েক দিন ধরে তার আচরণ সন্দেহজনক, প্রায়ই আপনমনে কথা বলে, এমনকি ‘সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল’ গানও করে যখন-তখন। খালাম্মার পরামর্শ, ‘বেতাল দেখলে কইষা ধমক দেবা বিটিরে আর মোটে চোখের আড়াল করবা না।’ রিকশা শিরোইল পার হয়ে বালিয়াপুকুরের দিকে ঘুরতে গিয়ে ব্রেক কষে দাঁড়ায় ঢোপকলের সামনের জটলায়, সারি সারি কলস-বালতি-গামলা আর কোলাহল। শুভ্র বলে এই ঢোপকলগুলো দেখলে তার মন খারাপ হয়ে যায়, মনে হয়, কলগুলো খুললেই অতীত থেকে মানুষ বেরিয়ে আসবে অথবা তারা আসে, কাজটাজ শেষ করে আবার ঢোপকলে ঢুকে যায় চুপিচুপি। কী যে সব কথা! সত্যি নাহারও কিন্তু কোনোদিন এই ঢোপকল থেকে কাউকে জল নিতে দেখেনি, কলস-বালতিই দেখেছে আশপাশে। বলতে গেলে আজই প্রথম কলস-বালতি-গামলার পাশাপাশি উৎকণ্ঠিত মহিলাদের প্রবল উপস্থিতি চোখে পড়ল। অন্তত জনাদশেক মহিলা জড়ো হয়েছে জল নেওয়ার জন্য, কার আগে কে কলস-বালতি এগিয়ে দেবে এ নিয়ে তুমুল প্রতিযোগিতা; এই প্রতিযোগিতায় কোনো পুরুষ নেই, তবে হাড়গিলে চেহারার এক পুরুষ আগায় দুটো পাতাসহ হাতখানেক লম্বা এক বাঁশের কঞ্চি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরিচালনা করছে গোটা জল নেওয়া মহাকর্ম, ‘কামালের মা, ঠ্যসা হয়্যা খাড়া আছো ক্যান, সরাও, বালতি সরাও ব্যুলছি…।’

বুয়া আর নাহার একসঙ্গেই ঘরে ঢোকে, বুয়া দরজায় অপেক্ষা করছিল। ঘরে ঢুকেই, নাহার লক্ষ করে, বেশ পরিপাটি করে বুয়া দুটো গামলায় জল নেয়, বঁটিটা সুন্দর করে ধুয়ে একটা ছালা কয়েক ভাঁজ করে তার ওপর বসে নিবিষ্ট মনে একটা চিচিঙা তুলে নেয় সবজির ঝুড়ি থেকে। দেখে দুর্ধর্ষ চোর বলে মানা শক্ত, কিন্তু চোখে চোখেই যখন রাখতে হবে অন্তত নামটা তো জানা যাক, বুয়া ডাকটা আদরের অথচ ব্যবহারের ফেরে মনে হয় যেন এক আলাদা জীব!

আমার নাম? অচ্চনা…(জিভ কেটে) হীরা বেগম। ক্যান যে আজ-কাইল এত ভুল হয়!

ভুল শুধরে নেবার তাগিদেই কি না, ফ্যাকাসে মুখে হীরা বেগম কোমর অবধি তার পিঠ-ছাওয়া কালো ভেজা চুল দ্রুত ঢেকে নেয় শাড়ির আঁচলে। লিকলিকে সাদা দুই হাতে দুই-দুই চার গাছা বিবর্ণ প্লাস্টিকের চুড়ি শব্দহীন দুলতে থাকে চিচিঙার ত্বক ছাড়ানোর দ্রুত নিপুণতায়। লিকলিকে হাত-পা, কোটর থেকে প্রায় বেরিয়ে আসা বড় বড় চোখের গাল ভাঙা হীরা বেগমের চুল বিস্ময়কর, আঁচলের নিচ দিয়ে চুলের আগা প্রায় মাটি ছুঁই ছুঁই। যেন-বা চুলের স্বাস্থ্য অটুট রাখতেই স্বাস্থ্যহীন হয়েছে গোটা অবয়ব।

আমি হিন্দু ছেলাম তো ফিসফিসিয়ে বলে হীরা বেগম, আমার আগের নাম ছেলো অচ্চনা।

কী বলা উচিত এ ধরনের পরিস্থিতিতে, বুঝে উঠতে না পারার জন্যই হোক কিংবা আদৌ এ কথার কোনো তাৎপর্য আছে কি না, সে মীমাংসায় পৌঁছাতে না পারার জন্যই হোক, নাহার চুপ। চিচিঙার ত্বক ছাড়ানো শেষ হলে হীরা বেগম মনোযোগী হয় চিচিঙা কুচানোতে। মাথার ওপর ফ্যানের ক্রমাগত ঘ্যাঁচোর-ঘ্যাঁচোর-ঘ্যাঁচ, ঘ্যাঁচোর-ঘ্যাঁচোর-ঘ্যাঁচ শব্দ বিদ্যুতের অবস্থিতি জানান দিচ্ছে এই কত, বাতাস দিতে হবে, এমন দিব্যি তো কেউ দেয়নি, নাহার বেশ আমোদ বোধ করে, গরমে কেমন ঘুম ঘুম অবশ অবশ লাগে।

সাতপাড়, জলির পাড়, বেন্নাবাড়ির নাম শোনছেন? জলির পাড়ে যে গিজ্জা, তারই কোলের ’পার ছেলো আমাগো বাড়ি। নোমোগো বাড়ি সব। বিলের ’পার বিল, বষ্যাকালে চান্দার বিল, বাইগ্ঘার বিল হইতো সমুদ্দরো তয় ঠাউম্মা’র কাছে শুনছি সমুদ্দরে নাইল নাই, কচুরি নাই, কচুরি ফুল নাই। আমাগো বিলগুলানে যে কতো পদের নাইল ছেলো, তা’ গুইনা সারা যাইতো না। সাদা নাইল, বেগুনি নাইল, হইলদা নাইল, সাদা-বেগুনি-হইলদা ছিটা দেওয়া নাইল, তা বাদে নাল নাইল, নিলা নিলা নাইল, পেউচা নাইল, সন্ধি নাইল, সারা বিল নাইলে নাইলে পুন্নিমা হইয়া থাকত। নাইল খাইছেন তো খালা? খাইছেন খাইছেন, হাপলা কইলেই চেনবেন নে। আষার-ছেরাবন মাসে পেট মোটা মোটা সব পুঠি মাছ, কালা কালা চোক, পুঠি মাছ দিয়া মা নাইল রান্ধতো কাচা নংকা আর এট্টু রান্ধুনী সোমবার দিয়া কী তার স্বাদ!

হীরা বেগমের চোখ চকচক করে নাইলের সৌন্দর্যে, নাকি নাইলের স্বাদে বোঝা মুশকিল, হতে পারে দু কারণেই। নাহারের ঝটিতি মনে পড়ে একটা বিজ্ঞাপনের স্লোগান, জীবন বাঁচাতে, জীবন সাজাতে স্কয়ার। স্কয়ার কী? আশ্চর্য, কেন মনে পড়ল এই বিজ্ঞাপন? ‘বাতাসের চেয়ে দ্রুতগামী কে?’, ধর্মের এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠিরের জবাব যদি ‘মন’ না হতো তাহলেও কি সবাই জানত বাতাসের চেয়ে দ্রুতগামী আসলে মানুষের মন? ধ্যাত, কী সব চিন্তা! গরমে ধরেছে নির্ঘাত। ভালো কথা, সন্ধ্যাকে মহাভারতটা ফেরত দিতে হবে।

আমার কুট্টি বুন্ডি নক্ষি? মা পাতে নাইলের তরকারি দেলেই কইতো, ‘আরেট্টু দ্যাও’, মা হাতা দিয়া ওর পাতে দেতে দেতে কইতো, ‘আরেট্টু আরেট্টু কইরো না, আমার তো সবার পাতেই ইট্টু ইট্টু দেয়া নাগবে, না কী!’ মা’র কী দোষ! আমরা তিন বুন, তিন ভাই। বাবার এট্টা ছোট্ট দোহান, দাদারা স্কুলে যাইতো, আমোও যাইতাম। আমার দিদি সরস্বতীর বিয়া হইছেলো এক দোজবরের সাথে, বেটা ভারি বদ ছেলো, খালি মারতো দিদিরে। দিদির সতিন, সতিনের বড় মাইয়া অমলা পেরায় দিদিরই বয়াসী, সবাই দিদিরে ভারি কষ্ট দেছে, খাইতে দেতো না ঠিক সোমায়মতো, খালি কাম করাইতো। বেশি মাইর খাইলে দিদি তার দুই মাইয়া নইয়া আমাগো বাড়ি আইসা হত্তা দিয়া পরতো, তাগো সব খরচ দেতো কেরা? বাবা-ই তো। দিদিরও কোপাল, দিদির বড় মাইয়া সরোজিনীর পর যে গরভো হইছেলো সেইডা ছোয়াল ছেলো। কিন্তু পেরায় ভরা পেটে কাটি কাটি হাত-পা নইয়া দিদি ঘরের ডোয়া নেপার সময় মাথা ঘুইরা ফিট পড়লো উঠোনে, রোক্ত কী বাবা! বাবা আর বড়দ্দা খবর পাইয়াই নইয়া গেলো জলিরপাড় মিশনের হাসপাতালে, দিদি বাঁচলো কিন্তু ওর পেটের ছোয়ালডা মইরা গেছেলো। দিদির কী কান্দা, দিদির চাইয়াও বেশি কান্দছেলো মা। তো যা কচ্ছিলাম, সেই দুই মাইয়া নইয়া দিদি পেরায় সোমায়ই আমাগো বাড়িতে থাহে তহন। মানুষ কয়জন হয় তা হইলে? তিন আর তিন ছয়, মা-বাবা দুইজন আটজন আর দুই বুনঝিÑদশ জন। দশ মুখ ছাই দিয়া ভরাও তো কঠিন মা’র পোক্ষে। আমি মা-রে দোষ দেতে পারবো না। আমার সেই ছোট্ট বুন্ডি নক্ষী কলো মরছে বিলে নাইল তোলতে যাইয়াই। সে খুব দুক্ষের খালাÑ

পুরো এক গামলা চিচিঙা কাটা শেষ করে সরিষার তেল হাতে মাখে হীরা বেগম কলার থোর কাটার প্রস্তুতি নেবার জন্য।

হইছে কী, নক্ষী গেইছে নাইল তোলতে, বিলের ধার ঘেঁইষা হেলেঞ্চা শাক, মালঞ্চ শাক, কমলি শাক কুট্টি মানুষ কাদায় পা হড়কাইয়া দামের ভেতার পইড়া গেছে…তা অসুবিধা ছেলো না, ও সাতার জানতো আর আমরা জলে কত ছোঁয়াছুঁয়ি, পলাপলি খেলছি! কিন্তু, আমাগো মাইজা জেঠার ছোট ছোয়াল নেতাইদা? সিনি তহন কোচ দিয়া মাছ ধরতিছেলো, নক্ষী দামের ভেতার পড়ছে যে দেহে নাই, কুট্টি এট্টু দেহ তো। তয় নেতাইদার হুঁশও এট্টু কোমই ছেলো। নেতাইদা যহন কোচ মারতিছে নক্ষী তহন মুখ উঁচা কইরা দাম দিয়া ওঠতে নেছে, কোচ গিয়া পড়ছে ওর কচি মুহে, রোক্তে নাল হইয়া গেছেলো সব জল… সাত বচ্ছরের বুন্ডি আমার দ্যাড় দিন এক রাইত তামাইত কষ্ট পাইছে, পরের রাইতে সোম্ভাব একটু চেতন আইছেলো, শেষ চেতন, কয়, ‘মা, তোর রান্ধা নাইলের চাইয়াও কলো বেশি স্বাদ নাইলের ঢ্যাপে।’ খালা, …বেশ খানিকটা সময় নিয়ে আস্তে আস্তে বলে হীরা বেগম, নক্ষীর খরচেও নাইল রান্ধা হইছেলো, নোমোরা তো আর রুই মাছ দেতে পারে না খরচে, নাইল, কচুর ঘোণ্ট এইসব দিয়াই পদ বাড়াইতে হয়

মমতায় ভরে ওঠে হীরা বেগমের প্রতিটা শব্দ, আলাদা আলাদা শব্দগুলো যেন একাকার হয়ে নামহারা এক ভরা বিলের পাশে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ঘুরতে থাকে, আর গরমে পোড়া রুক্ষ বালিয়া পুকুরের এক চারতলা ফ্ল্যাটের নিচতলা যেনবা এক ছলছলে কালচে সবুজ বিল, এতদিন পরেও।

তবুও কলো আমরা গেরস্তই ছেলাম পোড়াপুড়ির বছর তামাইত। আমাগো গ্রামের কয়েক নোমো ঘর খিষ্টান হইতে শুরু করলেও আমাগো তেতো কষ্ট ছেলো না। আমার বড়দ্দাও তেতোদিনে স্কুলের ফাহে ফাহে বাবার সাথে দোহানে বসে। তয় পোড়াপুড়ির বোচ্ছরডা যদি না আসতো!

বড়, খুব বড় একটা দীর্ঘশ্ব^াস ছাড়ে হীরা বেগম। ফ্যানের ঘ্যাঁচোর-ঘ্যাঁচোর-ঘ্যাঁচ শব্দ সে দীর্ঘশ্ব^াসকে দীর্ঘতর করে তোলে।

মেলেটারিগো মেলা আকোরোশ ছেলো আমাগো এলাকার ওপর, সব তো নোমোগো গেরাম। মুজিবরের বাড়িও তো আমাগো ওইদিহে, কোটালীপাড়া, বেশি দূরে না। দিনে দুইবার মিছিল হয়, ‘ভুট্টার গুদে নাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো’। আমার বয়স তহন, মিথ্যা কবো না, প্রায় বারো বচ্ছর, তিন-চাইর বার রক্ত হইয়া গেছে। সবাই পলাচ্ছে সেই সোমায়, সারা রাইত চিড়া কোটে আর অন্ধকার থাকতি থাকতি সেই চিঁড়ার পোঁটলা নইয়া গেরাম ছাড়ে বডার পাছ করবার নাইগা। বাবার কোনো উজ্জাগ নাই, মাও চিড়া কোটতে চায়, বাবা কয়, ‘থামো দেহি, কোথায় যাবো?’। তো যেদিন ফুলবাড়ী, কদমবাড়ী আগুন দেলো, সেইদিন সবাই পাটক্ষেতে গলা তামাইত জলে সোমস্ত দিন ডুইবা থাকলাম আর পরদিন বেহানে আমরাও মেলা করলাম। না সাথে কোনো চিড়া, না কোনো গুড়, এহাবারে খালি হাতে শুধু আমরা কয়ডা প্রাণী। রওনা করার আগে আরেক খ্যাচ বাধলো মাইজাদ্দারে আর পাওয়া যায় না, খোজ, খোজ, খোজ… কিন্তু পাবো ক্যাম্বায়? মাইজাদ্দা তহন নাইনে পড়ে। সে তো মাঝরাইতেই জয় বাংলায় যোগ দেতে হাইডা গেছে বেন্নাবাড়ী, কলিগ্রাম, সাতপাড় আর আমাগো গেরামে একযোগাইলা যারা ছেলো তাগো সাথে। সে যে কী দিন গেইছে খালা, খয়রামারি ক্যাম্পে মা মাইজাদ্দা আর বুন্ডি নক্ষীর কথা মনে কইরা কান্দতে কান্দতে কেমন ঝিম মাইরা বইসা থাকতো সোমাস্ত দিন, আর রাইতের কালে পা চাবানিতে চেচাইতো। আরাক সোমস্যা ছেলো রিলিফের ছাতু মোটে খাইতে চাইতো না মা। তহন আমরা মাছ-ভাত পাবো কোহানে? ক্যাম্বায় ক্যাম্বায় মোনে নাই এট্টা শলক শেকছেলাম, মানে ওইপারের নোকজন কইতো, ‘জয় বাংলার নোক/গোলা গোলা চোক/ভাতের বেলায় যেমন তেমন মাছের বেলায় নোভ।’ কথা খাটি খালা, মা’রে দোষ দিয়া কী হবে, ছাতু খাইতে খাইতে মুহে চরা পইরা গেছেলো। মাছ তো দূরের কথা, এট্টু ভাতের নাইগা পরানডা খটখটাইতো। তা স্বাধীনের তিন-চাইর দিন আগে মা আর চেচালো না এক রাইতে, পরদিন বেহানবেলা বড়দ্দা শলায় আগুন ধরাইয়া মার মুহে এট্টু ধরলো আর ক্যাম্পের নোকজোন চাটাইয়ে মুড়াইয়া মারে নইয়া গেলো কারেন্টের শোশানে।

কলার সাদা থোর কুচি কুচি করে হীরা বেগম গামলার জলে ফেলছে আর সে জল কালো কুচকুচে হয়ে যাচ্ছে নিমিষেই। জলের চেয়েও কালো উঠছে তার হাত, সরিষার তেল বুঝি আসলে ততটা কাজের না। যাক, রক্তশূন্যতায় ভোগা তিন্নির জন্য এ থোর ভালোই উপকারে আসবে মনে হচ্ছে, ভাবে নাহার, কিছু একটা ভাবার জন্যই বোধ করি। হীরা বেগমের গল্পে মজে যাচ্ছে কি?

দেশে ফিরা আমরা খালি পোড়া মাটিটুকই পাইলাম খালা, দোকান-ঘর-বাড়ি কিচ্ছুই নাই। বাবা আর বড়দ্দা গেলো ভ্যান টানতে, ছোটদ্দা গেলো জোন খাটার কামে। মাইজাদ্দার খোজ কেঊ ঠিকমতো দেতে পারলো না। আমলিগের সোলতান কাহা কইলো স্বাধীনের মাস-দুই আগে শেষ তারে দেখছে কুমার নদী পার হইতে ছেকান্দার কমান্ডারসমেত আরো কয়জোনের সাথে, খুব কাবু দেহাচ্ছেলো। আর ধীরেনদা, খিতিশদা, চিত্তদা, মিণালকা মানে একযোগাইলা যারা জয় বাংলায় গেছালো তাগো মধ্যি যারা ফেরতে পারছে, ওনরা সবাই কইলো স্বাধীনের তিন-চাইর দিন আগে সোমাদ্দার বিরিজের সামনাসামনি নরাইয়ে মরছে মাইজাদ্দা, কিন্তু তার দেহের কী হইছে সঠিক জানে না। বাবা কয়দিন নামে নামে খুইজা ছাড়ান দেলো, খালি এট্টা ছোট্ট কাগজের জয় বাংলার পোতাকা গুইজা থোলো আমাগো নতুন তোলা ঘরের পাটকাঠির বেড়ায়। বাবা তহনো বুড়া হইছেলো না, তেবুও ভ্যান টানার কামে সবাই বড়দ্দারে চায়, বাবারে না। বাবার আয় কোমতেই থাকলো, আর বচ্ছর ঘোনাইতেই বড়দ্দা মাঝিবাড়ির এক গাউছা পেতি আশানতারে বিয়া কইরা ঘরে তোললো তা সোংসার আনন্দময়, যার মোনে যা নয়।

কী কবো, ভাই-বৌয়ের অভাবের সোংসারে মা-খাকি আবিয়াইতা নোনোদ আমি, শতাক দোষ আমার…টেকতে পারলাম না, সে ম্যালা কথা। একদিন অসহ্য নাগায় পলাইয়া গিয়া ওঠলাম গোপালগঞ্জে, সুধির বাবুর যাত্রাদলে। আমাগো ওইদিহে গেরামের ’পার গেরাম নোমো মাইয়ারা তহন যাত্রাদলে নাম লেহাতিছে অভাবে। বয়াস আমার তেরো পারাইছে তেতোদিনে কিন্তু হইলে কী হবে, বুক মুক কিচ্ছু আমার তেমন ওঠছেলো না। তা কাজ পাইলাম কিন্তু যাত্রা পালায় না, জায়গা হইলো নাচনার দলে। যাত্রা-পালা শুরু হওয়ার আগে, তা বাদে ছিনের ভেতার ভেতার নাচ হইতো। ভারি সুন্দার সুন্দার গানের সাথে নাচ শিহোয়ছেলো। পূর্ব দিগন্তে, সূর্য উঠেছে রোক্ত নাল, রোক্ত নাল, রোক্ত নাল; আর একটা গান ছেলো মোরা একটি ফুলরে বাচাবো বলে যুদ্ধ করিÑ আরও অনেক গান ছেলো তয় এই দুইডাই বেশি ভালো ঠ্যাকতাম। দ্যাহেন খালা, দ্যাহেন, এহনো আমার নোমা খাড়া হইয়া ওঠে, দ্যাহেন আমার হাত। বোঝছেন খালা, নাল পাইড়া সবুজ শাড়ি আর পন্চ নাগাইনা নাল ব্লাউজ পইরা, সাজনা-কাজনা নিয়া যহন নাচতাম, কী যে ভালো ঠ্যাকতো! নাচের মাস্টার হীরালাল বাবু শিহোয়ছেলেন যহন তিনবার রোক্ত নাল, রোক্ত নাল, রোক্ত নাল গাওয়া হবে, এইটারে কয় তেহাই। তেহাইয়ের সোমায় শাড়ির আচল উচা কইরা পোতাকার মোতো দোলাইতে হবে। আমরা বারোজন মাইয়া তাই করতাম, ওডেনচ্ হাততালি দেতো আর আমার নিজেরে মোনে হইতো রানী আর মোরা একটি ফুলরে বাচাবো বলে যুদ্ধ করি তেহাইয়ের সোমায় মাঝেমধ্যি দেকতাম, এহাবারে পরিষ্কার দেকতাম খালা মিথ্যা না, বুঝি মাইজাদ্দার হাতে নাডাই আর আমার হাতে গুরি, নাল আর সবুজ রোঙের। গান হইতো ফুল বাচাইনার আর আমি দেকতাম অগঘরান-পৌষ মাসে ধান কাটা হইয়া গেলে যে খালি ভুঁই য্যান সেইহানে আমরা দুই ভাই-বুন। মাইজাদ্দা কচ্ছে, ‘আরেট্টু যা বুন্ডি, হইলো না আরেট্টু যা, বুন্ডি আমার ভা-লো, এইবার র্ধ মাথার উপার, আরেট্টু উচা কর, এইবার ছাড়্, ছাড়্’, ‘দেখ দেখ, আমাগো জয় বাংলার পোতাকা কতো উপারে ওঠছে, সবা-ই-র উপারে জয় বাংলার পোতাকা’।

কাটলেন তো হাত! আর গল্পের দরকার নাই, কাজ করেন।

এইটুক কাটায় কিছু হয় না খালা, আমাগো জয় বাংলার সুতায় মাঞ্জা দেতাম ক্যাম্বায় জানেন? আটা জ্বাল দিয়া আঠা বানাইতাম, ফের কাচ বাইটা মিহি কইরা সেই গুড়া মিশাইতাম ওই আঠার সাথে, সেইয়া দিয়া সুতায় মাঞ্জা দেয়ার সোমায় কতবার হাত কাটছে, হাত কাটার সেই শুরু, তয় সেইডা ছেলো সুহের হাত কাটা…

ট্যাপের নিচে আঙুল পেতে হীরা বেগম বাঁ হাত বাড়ায় রান্নাঘরের নোংরা ন্যাকড়ার দিকে।

আরে করেন কী, পাগল নাকি! দাঁড়ান, দাঁড়ান।

নাহার ছোটে ডেটলের খোঁজে, পেয়েও যায় তিন্নির বাথরুমে।

খালা কি মুনসুর মেয়া নি হি! হি-হি, রোক্ত নাল, রোক্ত নাল, রোক্ত নাল; কেমন নাল দ্যাহেন

হীরা বেগম হাসিতে কুটি-কুটি, বাঁ হাত দিয়ে খানিকটা বাটা হলুদ রাখে নোংরা ন্যাকড়াটার উপরে আর চোখের পলকে সেটা জড়িয়ে ফেলে ডান হাতের কাটা তর্জনীতে, চমৎকার একটা গিঁটও দিয়ে ফেলে।

রাগ হইয়েন না, খালা…

স্টোভ ধরাতে ধরাতে আবারও হাসে হীরা বেগম।

এত হাসির কী হলো? স্পষ্ট বিরক্তি নাহারের গলায়।

মুনসুর মেয়ার কথা মনে হইলো, হি-হি…হইছে কী, যাত্রাদলে পাট না দেলেও খাওয়া দেতো ভালো, মিথ্যা কবো না। আট-নোয় মাস না হইতেই শোরীর যেনো ফাইটা পড়তে নাগলো, দুফারবেলায় তো সুধীর কাহার পা টেপতামই, মাঝে মধ্যে রাইতের কালেও ডাক পড়ে তহন হাত-পা টেপার কামে, শুধু হাত-পাই টেপতাম, কিন্তু মধুবালাদি মানে আমাগো পাটির নাইকা মোটে সোহ্য করতে পারতো না, আমারে সে তহন অশৈল্যি ঠেহে। আগে আমি তার চুলেও সিতি-পাটি কইরা দেতাম দুফারবেলায় মাঝেমধ্যে, কিন্তু এহন সে আমারে মোটে দেকতেই পারে না। দলের মেন নাইকা যদি আমাগো মোতন নাচনীগো খারাপ চোহে দেহে, তা হইলে তার কোনো জায়গা নাই দলে। সবাই খা-লি দোষ ধরে, এক মুনসুর মেয়া ছাড়া। মুনসুর মেয়া ভিনদেশি অবস্থাপন্ন ঘরের ছোয়াল, যাত্রা করার শখ দেইখা দলে নাম নেহাইছে কিন্তু সেও পাট পায় না। সুধীর কা’ কয়, ‘মুনসুর, যাত্রা-পালা সবাইর জন্যি না, ঘরের ছেলে ঘরে যাও।’ মাঝেমধ্যে কয়, ‘তোমার মোতলবটা কী, কও তো মুনসুর মিয়া?’ কিন্তু সে কথা কেউ কানে নইলে তো! আমারে মাঝে-মধ্যি এডা-ওডা কিনা দেয় গোপনে। এরি ভেতার একদিন ক্যাম্বায় ক্যাম্বায় মোনে নাই, খবর পাইলাম বাবার অসুক। সুধির কা’রে ধইরা তিন দিনের ছুটি নেলাম আর নেলাম কুড়ি টেকা। মধুমতী নদীতে তহনো নন্চ চলে, দুই হালি কোমলা কিনা বাড়ি গেলাম। গ্রামের বউ-ঝি সবাই ঝাকাইয়া আসলো, কত কী যে বাত্তা নইলো, কেউ কেউ গান গাইতে ক’লো, যেনোবা আমি এক আজাব জীব, অচ্চনা না। বাবারে এট্টু খুশিই মনে হইলো খালা কিন্তু এট্টা জিনিস লোক্ষ করলাম, বাবা কলো, আমার নেয়া কোমলা খাইলো না। তা আমি তেতো এট্টা আমল দেলাম না। আশানতার তহন গরভো, এহন-তহন অবস্থা, বেশি এট্টা কথাবার্তা ক’লো না কিন্তু দোক্ষ-যগ্য শুরু হইলো দুফার শেষে বড়দ্দা ভাত খাওয়ার নাইগা বাসায় ফেরলে। বড়দ্দার সাফ কথা, ‘বুন হও আর যেই হও, কোনো যাত্রাদলের মাগীর গেরস্ত ঘরে জায়গা হবে না।’ কান্দাকাটি, মান-অভিমেন মেলাই হইলো কিন্তু চইলা আমার আসাই নাগলো, পেছন পেছন কতদূর তামাইত আসলো সুচিত্রা, কল্পনা, চোঞ্চলা, কোমলা… আমার সই কল্পনা আর চোঞ্চলা খুব কান্দছেলো, আমি কান্দি নাই…

চোখ ছলছল হয়ে ওঠে হীরা বেগমের। কোনো কথা খুঁজে পায় না নাহার বরং হীরা বেগম কেমন কাটা হাত নিয়েই কলার থোর কুচিয়ে চলে অবিরাম, তা-ই অশেষ কৌত‚হলে লক্ষ করে।

ফিরা আসলাম দলে সেই রাইতেই, কেউ খুশি হইছে মোনে হইলো না। খালি মুনসুর মেয়া পরদিন বিহালে দুইডা বিলাতি গাব নইয়া আইসা দেলো আমারে গোপনে। দুই দিন বাদে দুফারবেলায় সুধীর কাহা ডাইকা পাঠাইলো পা টেপতে। দলে তহন দেশোপ্রেমিক নবাব সেরাজ-উদ-দুলা পালার কাজ শুরু অবে। কাহা কইলো, পরদিন আমি কেমন পড়তি পারি দেইখা আমারে পাট দেবে, মধুদি করবে আলেয়া আর আমারে দেবে সিরাজের বউয়ের পাট, যদি পড়তি পারি ঠিক মোতোন। আমার খুশি দেহে কেরা, চোহে জল আসলো, কাহার পায়ে সেবা দিয়া বাইরাইতেই মধুদি তার হাতে যে সুপারি কাটার যাতি ছেলো সেইডা ছুইরা মারলো আমার মুহের পারা। ভাইগ্য ভালো, যাতি খালি কোপালের এক পাশে এট্টু কাইটা বেধলো গিয়া বাশের বেড়ায়, রোক্ত বেশি পড়ে নাই কিন্তু ভয়ে পেরায় বেবোধ হইয়া গেছালাম। সেই সোমায় কোথা দিয়া জানি না মুনসুর মেয়া এক মুঠ গান্দা ফুলির পাতা নইয়া আইসা হাতের তাউলায় ডইলা রস বানাইয়া ধরলো আমার কাটা কোপালে। কোপাল আমার কোপাল রে, কাটা কোপাল, হি-হি, আর সেই দিনই ভোর রাইতে মুনসুর মেয়ার হাত ধইরা যাত্রাদল ছাড়লাম। ও খালা, সৌষ্যার তেলের বোতলডা এট্টু দ্যান না, হাত-হোত আঠা আঠা হইয়া গেছে আবার…গরম কড়াইতে শুকনা মরিচ আর কালিজিরার ফোড়ন দিতে দিতে বলে হীরা বেগম ।

মুনসুর মেয়া আমারে নইয়া আসলো পরদিন নোগরবাড়ী, তা বেলা তহন প্রায় দেড়ডা-দুইডা তো হবেই। সারি সারি ভাতের দোহান নোগরবাড়ী ফেরিঘাটে। ঝাল ঝাল নাল ইলিশ মাছের ঝোল দিয়া ভাত খাওয়াইলো পেট চুক্তি আর তা’ বাদে নিয়া গেলো এক পীরের থানে। ওইহানেই আমার নতুন নাম হইলো হীরা বেগম। একখান নাল মালা শাড়ি কেনলো আর কেনলো একটা বোরকা। সেই মালা শাড়ি পইরা আর বোরকা গায়ে দিয়া ভাদ্র মাসের পেচপেচা গরমে সেদ্ধ হইতে হইতে পেথ্থম রিক্সা, পরে ভ্যান আর শেষে পায়ে মাইল-দুয়েক হাইডা, দুই মাইলের এট্টু কোম-বেশিও হইতে পারে, গেরামে যহন ঢোকলাম তহন রাইত আটটার মোতো হবে সোম্ভাব। সে যে কী যাত্রাপালা খালা! তার আগের বউ সুফিয়া কান্দতে কান্দতে ফিট পরলো, পরীর নাহাইল ফুটফুইটা দুইডা মাইয়া সোলেকা আর জোলেকা বোরকা সরাইয়া সরাইয়া আমারে নিরেকখন করতে নাগলো পিদ্দুম উচা কইরা; আর আমার শাউড়ি বিলেপ জোড়লো। সেই ফিট আর বিলেপের ভেতারেই পরদিন আমাগো দুতি বিয়া হইলো। শরিক-শারা